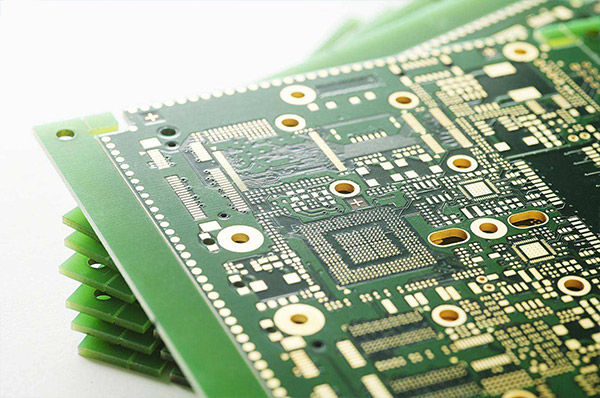

一、多层线路板(Multi-Layer PCB, MLB)的定义

多层线路板是由三个或三个以上导电层(铜箔层)与绝缘基材(半固化片,Prepreg)交替堆叠,通过高温高压层压工艺粘合而成的印刷电路板(PCB)。其核心特征为:

层数≥3层(常规多层板通常为4-16层,高多层板≥10层);

三维互连结构:相邻导电层通过导通孔(Via)实现电气连接(导通孔包括通孔、盲孔、埋孔);

精密对准:各层图形需通过层间对准(Registration)控制偏移量(通常≤±25μm),确保线路连通性。

二、多层线路板的应用领域

多层线路板凭借其高集成度、高可靠性及多维度设计灵活性,广泛应用于对电气性能、空间限制或环境适应性要求严苛的场景,典型领域如下:

1. 消费电子(Consumer Electronics)

智能手机/平板:采用HDI(高密度互连)多层板(通常8-16层),支持屏幕驱动(LCD/AMOLED)、处理器(SoC)、摄像头模组(多摄)的高密度布线(线宽/线距≤50μm),同时通过屏蔽层(接地层)降低EMI(电磁干扰)。

笔记本电脑/服务器:主板多为10-20层板,集成CPU、内存(DDR)、显卡(PCIe)等高速接口,需控制阻抗(如50Ω/100Ω差分线)与电源完整性(PI, Power Integrity)。

2. 工业控制(Industrial Control)

PLC(可编程逻辑控制器):8-12层板,需耐受工业环境振动与温度波动(-40℃~85℃),通过多层结构实现信号隔离(数字/模拟/电源层分离),提升抗干扰能力。

机器人控制系统:12-16层板,支持伺服电机驱动、传感器阵列(如视觉/力觉)的高速数据传输(如CAN FD、Ethernet/IP),需优化热管理(铜柱/散热焊盘)。

3. 汽车电子(Automotive Electronics)

ECU(电子控制单元):10-14层板,用于发动机控制、ADAS(高级驾驶辅助系统),需通过AEC-Q100认证(耐温-55℃~125℃,抗振动),并集成高频雷达(77GHz)天线层。

车载娱乐系统(IVI):8-12层板,支持多屏互动(中控/仪表/HUD),需控制EMC(电磁兼容)以满足CISPR 25标准(辐射≤40dBμV/m)。

4. 通信设备(Telecommunications)

5G基站:16-20层高频高速板(如Rogers RO4350B+FR4混压),支持毫米波(28GHz/39GHz)信号传输,需低Df(介电损耗因子≤0.003)与阻抗匹配(±5%),并通过背钻(Back Drilling)减少信号损耗。

光模块(Optical Module):10-14层板,集成激光器(VCSEL)与探测器(PD)的高速接口(如100G/400G),需控制串扰(≤-30dB)与热膨胀系数(CTE≤10ppm/℃)。

5. 医疗设备(Medical Devices)

医学影像仪器(MRI/CT):12-18层高可靠性板,需通过ISO 13485认证(生物相容性),并在强磁场环境下保持信号稳定(非磁性基材如聚酰亚胺)。

便携医疗设备(血糖仪/心率监测仪):8-12层HDI板,支持小型化(尺寸≤50mm×50mm)与长续航(低功耗设计)。

6. 航空航天(Aerospace & Defense)

航电系统(Avionics):20层以上特种板(如聚四氟乙烯基材),需耐受极端温度(-55℃~200℃)与辐射(总剂量≥100krad),并通过MIL-PRF-55110标准认证。

卫星载荷(Payload):多层高频板(如PTFE+陶瓷填充),支持Ka波段(26.5-40GHz)通信,需控制介质损耗与相位稳定性。

三、多层线路板的核心优势(对比单/双层板)

多层线路板的结构特性赋予其电气性能、机械性能、设计自由度的多重提升,具体优势如下:

1. 高密度布线(High-Density Interconnect, HDI)

多层结构允许增加布线层数(如10层板可分配4层信号层+2层电源层+2层接地层+2层备用层),线宽/线距(L/S)可降至3/3mil(常规单双层板≥8/8mil),满足BGA(球栅阵列)、QFP(四方扁平封装)等密脚元件的引脚密度需求。

2. 优化信号完整性(Signal Integrity, SI)

分层屏蔽:通过设置独立的接地层(GND)与电源层(VCC),形成“电磁屏蔽腔”,降低信号串扰(Crosstalk)与辐射干扰(EMI);

阻抗控制:多层板可精确设计微带线(Microstrip)或带状线(Stripline)结构,实现50Ω/100Ω等特征阻抗(公差≤±5%),匹配高速信号(如PCIe 5.0、USB4)传输需求。

3. 提升可靠性(Reliability)

机械支撑:多层结构分散应力(如热膨胀、机械冲击),降低板翘(Warpage)风险(翘曲度≤0.5%,单双层板≤1.0%);

散热优化:通过金属芯(Metal Core, MC)或多层铜柱(Copper Pillar)实现热传导(热阻≤1℃/W),避免局部过热(适用于LED驱动、电源模块)。

4. 适应复杂功能需求

多电源/接地平面:多层板可划分多个独立电源域(如3.3V/1.8V/1.2V)与接地层,减少电源噪声(PSRR≥60dB);

埋入式元件(Embedded Component):高多层板可将电阻、电容埋入内层介质中(如埋入式无源器件,BIP),减小封装尺寸(降低20%-30%体积)。

5. 降低综合成本(Cost Efficiency)

尽管单板材料成本高于单双层板,但减少连接器与线缆数量(如多层板替代多块单双层板堆叠),降低组装人工与互连失效风险(连接点减少50%以上),整体BOM(物料清单)成本下降15%-30%。

总结

多层线路板是现代电子设备向小型化、高速化、高可靠性发展的核心载体,其通过多层堆叠与三维互连结构,突破了单/双层板在布线密度、信号完整性及环境适应性上的限制,广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子等高端领域。随着5G/6G、AI服务器及自动驾驶技术的演进,多层线路板正朝更高层数(≥20层)、更细线路(≤20μm)、更低Df(≤0.002)方向发展,持续推动电子系统性能升级。