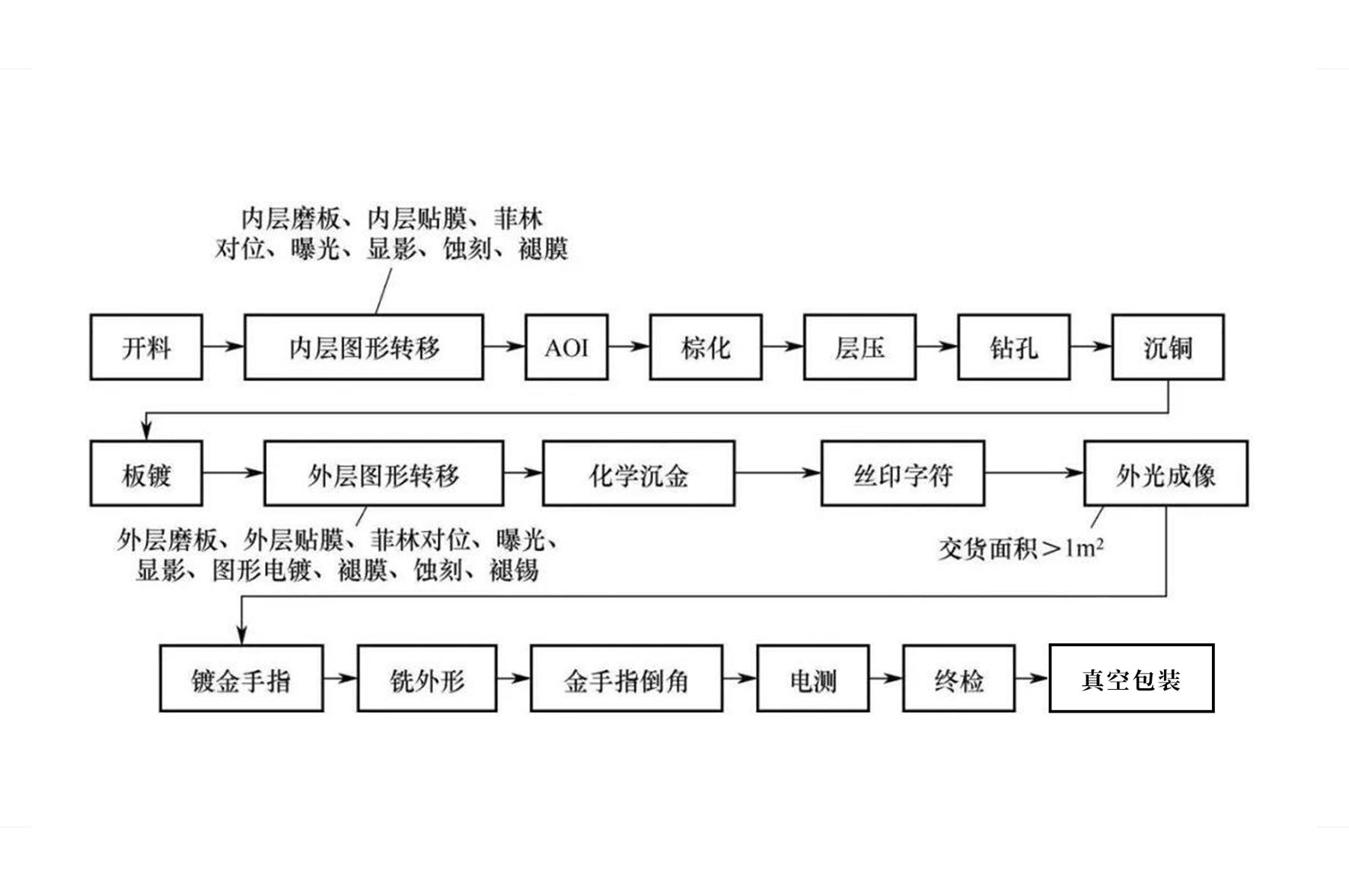

电路板(PCB)生产制造是涵盖材料科学、精密加工、化学工艺及检测技术的系统工程,其流程需根据层数(单层/双层/多层/HDI)、结构(刚板/软板)及性能需求(高频/高Tg/高散热)调整。以下从材料准备、内层制作、钻孔与电镀、外层制作、表面处理、成型与检测六大核心阶段,结合专业术语展开详解:

一、材料准备:基础载体的“精准选型”

PCB的材料选择直接影响电气性能(阻抗、信号完整性)、机械性能(板翘、强度)及环境适应性(耐温、防潮),核心材料包括:

1. 基材(Substrate)

类型:

刚性基材:环氧玻璃布基(FR4,Tg≥130℃)、高频高速基材(罗杰斯RO4350B,Df≤0.0037;松下Megtron 6,Df≤0.002)、聚酰亚胺(PI,软板用);

柔性基材(FPC):聚酰亚胺(PI)或聚酯(PET),需具备高挠性(弯曲半径≤5mm)。

关键参数:

厚度偏差:≤±5μm(常规板≤±10μm);

热膨胀系数(CTE):≤17ppm/℃(X-Y方向),≤27ppm/℃(Z方向);

介电常数(Dk):FR4约4.5,高频材料≤3.66(如RO4350B)。

2. 半固化片(Prepreg, PP)

作用:层间粘合介质,由未完全固化的环氧树脂+玻纤布组成;

选型标准:

型号匹配:7628(厚树脂,适合大间距层)、2116(薄树脂,适合精细线路)、1080(超薄树脂,HDI用);

树脂含量(RC):45%-55%(与芯板厚度匹配,避免流胶);

预固化度(Flow):低流动PP(Flow≤25%),防止压合时树脂溢出。

二、内层制作:多层结构的“基石成型”

内层是多层PCB的核心层(通常为偶数层),需通过图形转移、氧化处理、内层蚀刻形成精细线路(线宽/线距≤100μm),关键工序如下:

1. 内层图形转移

将设计文件(Gerber)转化为内层线路图案,采用负片工艺(常规)或正片工艺(精细线路):

涂覆感光胶:

干膜(Dry Film, DF):厚度25μm(精细线路用17μm),贴膜温度110-130℃,压力0.3-0.5MPa(避免气泡);

湿膜(Wet Film):厚度15μm(成本低,适合常规板),需控制涂覆均匀性(厚度偏差≤±2μm)。

曝光显影:

曝光设备:LDI激光直接成像(分辨率≤20μm,替代传统菲林),曝光能量80-100mJ/cm²(匹配干膜厚度);

显影液:碳酸钠(Na₂CO₃)溶液(浓度1-1.5%),显影速度需与曝光能量匹配(避免线宽偏差)。

2. 内层氧化处理

增强芯板铜面与PP片的结合力,常用黑化或棕化:

黑化:NaOH(50-80g/L)+KMnO₄(5-10g/L)溶液氧化,生成CuO/Cu₂O混合层(厚度0.5-1μm),表面粗糙度Ra=0.8-1.2μm;

棕化:H₂SO₄(100-150g/L)+K₄[Fe(CN)₆](1-3g/L)溶液生成Cu₂O纳米线(厚度0.3-0.5μm),Ra=0.5-0.8μm(更环保)。

3. 内层蚀刻

去除未曝光的铜层,形成内层线路,需控制:

蚀刻因子(Etch Factor):线宽/侧蚀量≥3:1(常规板2:1),侧蚀率≤15%(避免线路变细);

微蚀控制:蚀刻后使用过硫酸钠(Na₂S₂O₈)+硫酸(H₂SO₄)微蚀(Ra=0.3-0.5μm),为外层图形转移提供粗糙界面。

4. 内层检测

AOI检测:自动光学检测(分辨率≤20μm),识别短路、断路、线宽偏差(公差±10%);

X-Ray检测:测量内层孔位偏移(≤±25μm),确保层间对准基础。

三、钻孔与电镀:三维互连的“通道构建”

钻孔与电镀是实现层间电气连接(导通孔)的核心工序,需突破高厚径比(AR=孔深/孔径)与微孔加工的技术瓶颈。

1. 钻孔工艺

机械钻孔(通孔/埋孔):

孔径范围:≥0.2mm(≤0.1mm需激光钻孔);

钻孔参数:转速S=100,000-200,000rpm(小孔径),进刀量F=0.01-0.03mm/r(避免断刀);

孔壁质量:粗糙度Ra≤3μm(避免电镀空洞),孔位精度≤±0.05mm(激光对位要求)。

激光钻孔(盲孔/微孔):

设备选择:UV激光(波长355nm,光斑直径≤15μm)用于0.05-0.2mm微孔;CO₂激光(波长10.6μm)用于0.1-0.5mm孔;

热影响区(HAZ):≤50μm(避免烧蚀内层线路),需调整脉冲频率(50-100kHz)与功率(5-15W);

孔型控制:锥度≥10°(确保电镀填孔效果),孔壁粗糙度Ra≤2μm(减少电镀缺陷)。

2. 孔金属化(PTH/图形电镀)

在孔壁沉积薄铜(约0.5-1μm),使绝缘孔壁导电化,关键工序:

全板电镀(PTH):

电镀液:硫酸铜(CuSO₄·5H₂O,浓度180-220g/L)+硫酸(H₂SO₄,浓度10-15%)+氯离子(Cl⁻,50-100ppm);

电流密度:1.5-3A/dm²(常规板),高厚径比(AR≥10:1)需提升至3-5A/dm²;

厚度控制:孔铜厚度≥0.8mil(1mil=25.4μm),面铜厚度≥1mil(高多层需≥1.5mil)。

图形电镀(外层加厚):

阳极选择:钛篮装磷铜球(纯度≥99.9%,整平效果好)或可溶性铜板(低电流密度);

添加剂:整平剂(聚乙二醇PEG,0.1-0.3mL/L)、加速剂(氯离子Cl⁻,50-100ppm)、抑制剂(硫脲,0.5-1mL/L)(抑制“狗骨”效应,即孔口铜厚>孔中心);

厚度均匀性:整板铜厚偏差≤±5%(X-Ray测厚仪监控)。

四、层压工艺:多层级联的“精密粘合”

层压是将内层芯板与PP片交替堆叠,通过高温高压固化形成整体结构的过程,核心目标是层间对准精度与介质厚度均匀性。

1. 叠层设计(Stack-Up)

对称性:芯板与PP片需对称分布(如第1层与第8层材料相同),避免压合后板翘(Warpage≤0.3%);

介质厚度匹配:总介质厚度=ΣPP厚度+芯板厚度,需根据阻抗要求计算(如50Ω差分线介质厚度偏差≤±3%);

工艺边与定位孔:边缘预留5-8mm工艺边(含Mark点、定位孔),孔径公差±0.03mm(激光对位精度要求)。

2. 真空层压参数

温度:环氧树脂固化温度170-180℃(酚醛树脂150-160℃),升温速率≤3℃/min(避免PP提前流动);

压力:初始压力0.5-1MPa(排出空气),峰值压力3-4MPa(确保粘合),保压时间60-90分钟(树脂完全固化);

真空度:真空≤-0.095MPa(防止气泡残留,HDI真空度比常规板高1倍)。

3. 层间对准(Registration)

设备:激光对位系统(如Orbotech Laser Alignment),测量各层Mark点(4-8个/层)的偏移量;

公差:内层对准≤±15μm(常规板≤±25μm),外层对准≤±10μm(HDI高精密板≤±8μm)。

五、外层制作与表面处理:功能化的“最终修饰”

外层需完成线路图形转移、表面处理,满足可焊性与防护性需求,关键工序如下:

1. 外层图形转移

涂覆感光胶:干膜厚度17μm(精细线路用12μm),贴膜温度100-120℃(避免起皱);

曝光显影:LDI激光成像(分辨率≤15μm),曝光能量90-110mJ/cm²(匹配超薄干膜);

蚀刻:使用酸性蚀刻(CuCl₂体系,速度快,成本低)或碱性蚀刻(NaOH体系,侧蚀率低,适合精细线路),蚀刻后微蚀(Ra=0.3-0.5μm)。

2. 表面处理工艺

根据应用场景选择,核心目标是提升可焊性与防护性:

喷锡(HASL):有铅喷锡(Sn-Pb,熔点183℃,成本低)与无铅喷锡(Sn-Ag-Cu,熔点217℃,成本高),表面粗糙度Ra≤1μm(适合普通元件);

化学沉镍金(ENIG):镍层(3-5μm,防止铜扩散)+金层(0.05-0.1μm,仅覆盖镍层表面),表面平整(Ra≤0.05μm),适用于BGA、QFP等密脚元件;

化银(Immersion Ag):厚度0.1-0.3μm,成本低(3-8元/㎡),但易氧化(存储期≤3个月);

OSP(有机可焊性保护剂):厚度0.2-0.5μm,成本低(1-3元/㎡),但防护期短(≤1个月),需控制存储环境(湿度≤40%,温度≤25℃)。

六、成型与检测:从毛坯到成品的“最终验证”

1. 成型工艺

V-cut分板:通过V型槽(深度≤板厚的1/3)实现软分割,分板精度≤±0.1mm(适用于批量生产);

锣板(数控铣削):使用锣刀(直径0.8-2.0mm)按Gerber轮廓铣削,表面粗糙度Ra≤3μm(适用于异形板);

冲板:通过模具冲切(精度≤±0.05mm),适用于大批量、高精度板(如手机主板)。

2. 检测与验证

外观检测:人工或AOI检查线路缺口、孔壁残胶、表面脏污(缺陷≤0.1mm²);

尺寸检测:CMM(三坐标测量仪)测量孔位偏移(≤±0.05mm)、板厚偏差(≤±0.05mm);

电气检测:

飞针测试(Flying Probe):逐点测试导通/绝缘(单板测试费20-100元);

ICT(在线测试仪):针床测试(适用于批量生产,测试覆盖率≥95%);

可靠性检测:

热冲击测试:-40℃~125℃循环500次(无分层/开裂);

湿热老化:85℃/85%RH 1000小时(绝缘电阻≥100MΩ);

高频测试:28GHz毫米波(插入损耗≤3dB)。

总结:PCB制造的核心逻辑

PCB生产是材料-工艺-设备-检测的精密协同工程,其关键在于通过内层图形转移与氧化处理构建精密线路、钻孔与电镀突破微孔极限、层压工艺保障层间互连,最终通过表面处理与成型实现功能化与可靠性目标。随着5G/6G、AI芯片的发展,PCB制造正朝更细线路(≤10μm)、更高层数(≥20层)、更低Df(≤0.002)方向演进,推动生产工艺持续创新。